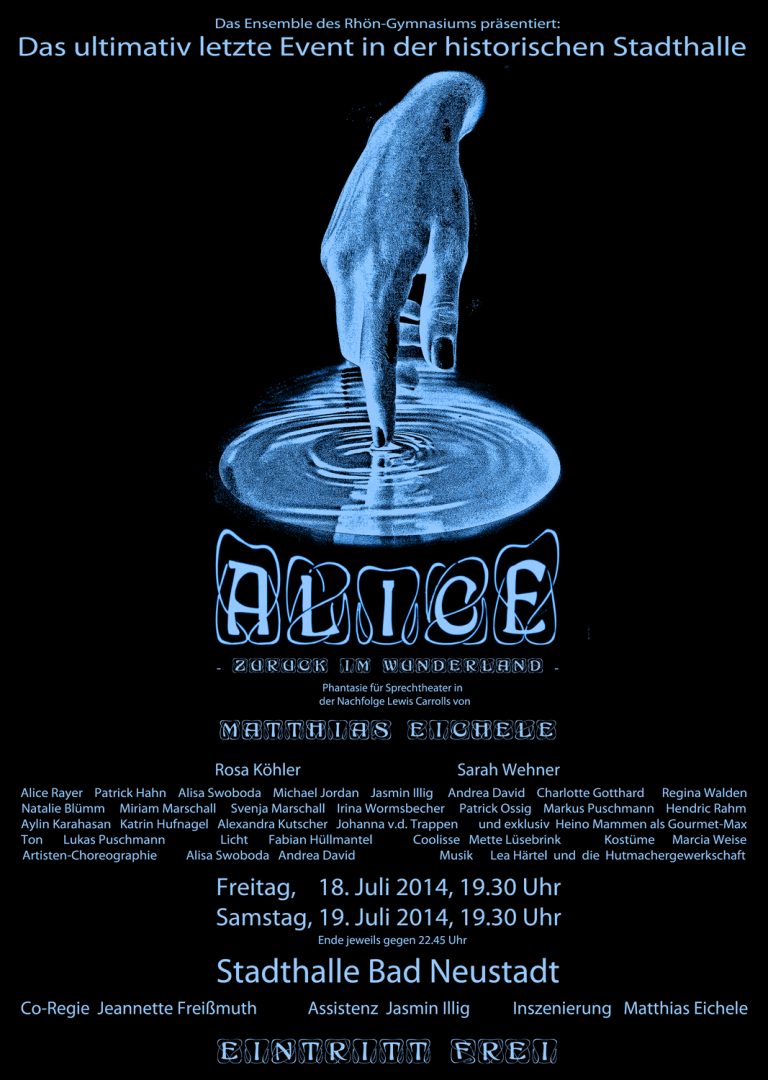

ALICE

– Zurück im Wunderland –

in der Nachfolge Lewis Carrolls

Die historische Stadthalle aus den 50ern schließt ihre Tore – für immer.

Um einer neuen zu weichen.

Es ist dem Ensemble des Rhön-Gymnasiums, das 13 Jahre dort gespielt hat, eine Ehre, mit „Alice“ die ultimativ letzten beiden Vorstellungen dort geben zu dürfen.

Lewis Carroll wurde im selben Jahr geboren, in dem Goethe starb, und starb in jenem, da Brecht geboren wurde.

Sein Name, der nicht sein bürgerlicher war – hieß er doch eigentlich Charles Lutwidge Dodgson – steht nicht nur deshalb in Reihe mit diesen zwei Giganten der Weltliteratur, weil beiden in den letzten sieben Jahren mit dem “Faust” und der “Dreigroschenoper” vom Ensemble des Rhön-Gymnasiums auf unserer nun wirklich letztmalig zu erlebenden Bühne der Stadthalle Raum gegeben wurde…

Ein Gigant er selbst, nahm er entscheidenden Einfluss mit seinen von

oberflächlicheren Rezipienten als “Kinderbücher” eingestuften Werken auf

das Schaffen solch wegweisender Geister wie T.S. Eliot, Virginia

Woolfe, André Breton mit seinem surrealistischen Umfeld oder den

“Erfinder des modernen Romans”, James Joyce.

Seine bekanntesten

Bücher “Alice im Wunderland” (“Alice’s Adventures in Wonderland”, 1865)

und “Alice hinter den Spiegeln” (“Through the Looking-Glass, and What

Alice Found There”, 1871) sind weit mehr als Kinderliteratur.

Mit

ihnen verbindet der bestallte Tutor für Mathematik in Oxford, Theologe,

Erzählimprovisator, Amateurphotograph und eben eigentlich

Hobby-Schriftsteller, die Einführung der “Nonsense-Literatur” mit

tiefenpsychologischer Metaphorik und von der Logik geprägten

philosophischen wie mathematischen Gedankenexperimenten.

Keimzelle war der vielzitierte “Goldene Nachmittag” im Sommer des

Jahres 1862, als Carroll mit drei Kindern aus der Nachbarschaft, den

Schwestern Lorina, Alice und Edith Liddell, nebst einem Freund eine

Bootsfahrt auf der Themse unternahm.

Aus dem Stegreif phantasierte

der – Erwachsenen gegenüber meist sehr scheue – Junggeselle über die

Erlebnisse der kleinen Alice (zu jener Zeit im Boot zehn Jahre alt, in

der Geschichte noch sieben) im erträumten Wunderland und zeichnete unter

anderen mit dem Weißen Kaninchen, der Grinsekatze, dem Hutmacher oder

der Herzkönigin bereits die meisten Charaktere des späteren ersten

Alice-Buches vor.

Auf Bitten des Mädchens schrieb Carroll seine

Bootsausflugs-Geschichte für Alice Liddell nieder. Als er überrascht

feststellte, dass seine Schrift auch von anderen Kindern samt deren

Eltern begeistert aufgenommen wurde, gewann er neben einem Verleger mit

Sir John Tenniel auch noch einen der besten Illustratoren seiner Zeit.

Der Rest ist Literaturgeschichte.

Viel wurde und wird an den Büchern herumgedeutet, ganze

Carroll-Gesellschaften versuchen sich bis hin zu Verschwörungstheorien

an Interpretationen, die zwischen nachvollziehbar und haarsträubend

oszillieren.

Auf der sicheren Seite kann man sich immerhin mit einer

Teilerklärung wähnen, welche die Figur der Alice mit einer

Entwicklungsstufe eines jeden Kindes gleich setzt, in der schmerzvoll

die Erfahrung gemacht wird, dass Erwachsene nicht die unfehlbaren,

unbedingten Wesen sind, für die sie bislang gehalten wurden.

Erwachsene

können sich offenbar doch irren, können lügen, unlogisch oder gar

unsinnig argumentieren, ungerecht handeln und willkürlich sanktionieren.

Dies

alles zeigen die von unfreundlich über seltsam bis verdreht agierenden

Bewohner des Wunderlandes bildhaft wie sprachlich auf.

Und dies alles stürzt das Kind in die erste Identitätskrise seines Lebens.

Carroll

findet, nur um ein Beispiel herauszugreifen, für dieses Dilemma die

Metapher des ständig wechselnden Groß- und Kleinwerdens der Alice.

Doch nicht nur dieses literarische Phänomen, auch das Kind Alice wird älter, und unsere Alice – nun vielleicht zehn bis zwölf Jahre älter und mit leichten Anleihen der “echten” Alice – steht an der Schwelle des Erwachsenwerdens. Ein weiterer Bruch, eine neue Richtungsänderung in einem Menschenleben.

Unser Stück ist demnach auch keine Paraphrase der bekannten

Geschichten, sondern, um es neudeutsch auszudrücken, ein „Sequel“: Eine

Fortsetzung.

Wie reagiert die junge Frau auf skurrile neue und

vertraut-unvertraute alte Begegnungen im Wunderland, wohin es sie –

diesmal in Begleitung ihrer Schwester – nach langer Zeit wieder

verschlägt?

Dass Welt, Gesellschaft und Individuen und die inhärenten

Mechanismen mit zunehmendem Alter des einzelnen Beobachters nicht

logischer, unkomplizierter oder plausibler wahrgenommen werden, ist

wenig bestreitbar.

Und so versucht unser Stück auch, mit bescheidenen Mitteln etwas von Carrolls “Nonsense-Flair” einzufangen und wieder abzugeben.

Es ist für das Ensemble des Rhön-Gymnasiums, das als Institution seit 2003 auf dieser Bühne steht, eine besondere Ehre, dass unsere ALICE das unwiederbringlich letzte Event ist, welches die alte, würdige Stadthalle beherbergt, bevor sie für immer ihre Pforten schließt, um einem Neubau zu weichen.

Eine kurze persönliche Anmerkung noch:

Neben der gesamten Truppe muss ich nach unserer Aufführung einen äußerst schmerzlichen Verlust verkraften :

Meine

goldene Rechte Hand und gute Seele Jeanni – Jeannette Freißmuth – wird

nach vier erfüllten Theaterjahren, in denen ich ohne sie völlig

aufgeschmissen gewesen wäre, mit dem Abi in der Tasche Schule und

Ensemble verlassen.

So viele Augen, die ich – trotz phantastischer Nachfolge – zum Tränenvergießen bräuchte, könnte nicht einmal Argus aufbringen.

Danke für Alles, liebe Jeanni, und greif nach den Sternen!

Matthias Eichele für das Ensemble